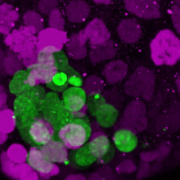

Embryonen organisieren im frühesten Entwicklungsstadium ihre Umgebung so, dass diese sie in den kommenden Monaten gut versorgen kann. Das entdeckten Wissenschaftler des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) in Wien. Sie nutzten dafür Blastoide (In-vitro-Modelle der Blastozyste).

ANZEIGE

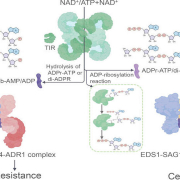

Schädlinge, Krankheitserreger oder Pilze machen vielen Pflanzen zu schaffen und sind eine Herausforderung für die Landwirtschaft. Eine kürzlich gemachte Entdeckung könnte einen Weg eröffnen, Pflanzen widerstandsfähiger gegen Schaderreger zu machen und eine ökologischere Lebensmittelproduktion zu gewährleisten.

Forscher des Universitätsklinikums Frankfurt am Main und der Goethe-Universität haben in einem internationalen Projekt den Mechanismus entschlüsselt, wie sich Bakterien an die Oberfläche von Zellen heften (bakterielle Adhärenz). Ihre Entdeckung bietet die Chance zur Entwicklung einer neuen Klasse von Antibiotika, die ein Eindringen der Erreger bereits zu Beginn einer Infektion verhindert.

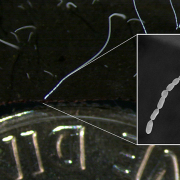

Die meisten Bakterien sind nur wenige Mikrometer groß und lassen sich nur unter dem Mikroskop betrachten. Nun haben Forscher um Jean-Marie Volland vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Berkeley von einem schwefeloxidierenden Bakterium berichtet, welches um ein Vielfaches größer ist und daher mit bloßem Auge wahrnehmbar.

Wissenschaftler der Universität Wien haben per DNA-Analyse das geheime Leben der Demodex folliculorum-Milbe ergründet, der häufigsten Hautbalgmilbenart, die der Mensch sein Leben lang mit sich herumträgt.

Ein internationales Forscherteam hat in einem chemischen Experiment gezeigt, wie die ersten Biomoleküle auf der Erde entstanden sein könnten. Eine zufällige Wiederentdeckung der besonders reaktiven Form von Eisensulfid, genannt Mackinawit, machte dies möglich. Das Mineral wirkte bei der Reaktion als Katalysator, an dessen Oberfläche sich Biomoleküle bilden können.

Im Bioreaktor oder Fermenter ist es wie anderswo auch – 30% machen 90% der Arbeit, nur dass es sich in diesem Falle um Zellen handelt, wichtige Werkzeuge der Bioökonomie.

Zwei Doktoranden der McKelvey School of Engineering haben ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt, das die Bewegungsabläufe im Zellinneren wiedergibt. Die Forscher aus dem Labor von Matthew Lew an der Washington University in St. Louis nutzten polarisiertes Licht, um ein 6D-Modell zu erschaffen, in dem sowohl die Position als auch die Rotation von Molekülen in der Zelle sichtbar gemacht werden.

Viren besitzen die Fähigkeit, in Zellen einzudringen und diese zu zerstören. Am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB machte man sich diese Eigenschaft anhand des Herpes-simplex-Virus-Typ 1 zunutze. Der Forschungsgruppe um Prof. Susanne Bailer ist es gelungen, das Virus so umzuprogrammieren, dass es in Krebszellen eindringen und diese zerstören kann.

Forscher am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart und vom ETH Center for Learning Systems Zürich haben ein Bildgebungsverfahren entwickelt, mit dem zellgroße Mikroroboter erstmals einzeln und hochaufgelöst in einem lebenden Organismus erkannt und verfolgt werden können, in Echtzeit.